みなさまのおかげで、無事200万円の目標金額を達成することができました!本当にありがとうございます!

ネクストゴールとして、プラス100万円の300万円を設定しました。

この金額にした背景としては、この本や「暮らし観光」のあり方を広く届けていくために『新しいWebサイトを制作する』ところまでチャレンジしたいと思います。

本の内容と連動するようにも設計をしていきたいなと考えており、「ともたち」を持っている方にとって、より良い体験ができる仕組みづくりをやっていきたいなと。

鞆の浦の暮らし観光を根付かせていく、さらなる一歩です。

追加リターンとして、このWebサイトへ名前を記載することができるスポンサープランも作りました!

ぜひ、引き続き応援いただけると嬉しいです!

どうぞ、よろしくお願いします!

はじめまして。長田(ながた)夫婦です。

私たちは、3年前に東京都高円寺から広島県福山市鞆の浦(とものうら)へ移住しました。

普段は合同会社コト暮らしという会社を夫婦で経営しており、リモートワークでコミュニティマネジメントの支援や、地域の起業支援・関係人口創出支援などの仕事をしています。

具体的には、ローカルを舞台に自分の生き方を表現する商いをはじめたい方のためのラーニングコミュニティ「ローカル開業カレッジ」や、これから銭湯をはじめていきたい人のための学びの場「わたしのまちで銭湯をはじめるスクール」といったような場を企画運営をしています。

その一方で、築100年を超える元遊郭の物件を活用して、古民家カフェ&私設図書館「鞆の浦ありそろう」を開業し場づくりを実践しています。

古民家カフェ&私設図書館「鞆の浦ありそろう」

古民家カフェ&私設図書館「鞆の浦ありそろう」

東京で都会的生活を送っていた私たちがローカル感あふれる鞆の浦へフィールドを移し、ようやく自分たちがやれること、やりたいこと、まちのためにつながること、その重なりが見えてきました。

これまでやってきたコミュニティマネジメント・起業支援・関係人口創出支援など、私たちの仕事は広く言うと「関係を編集する」仕事だと思っています。今回改めて、自分たちが暮らすまちに対して関係編集という視点で向き合いました。

私たちが手がける初めての本づくりを応援していただけると嬉しいです!

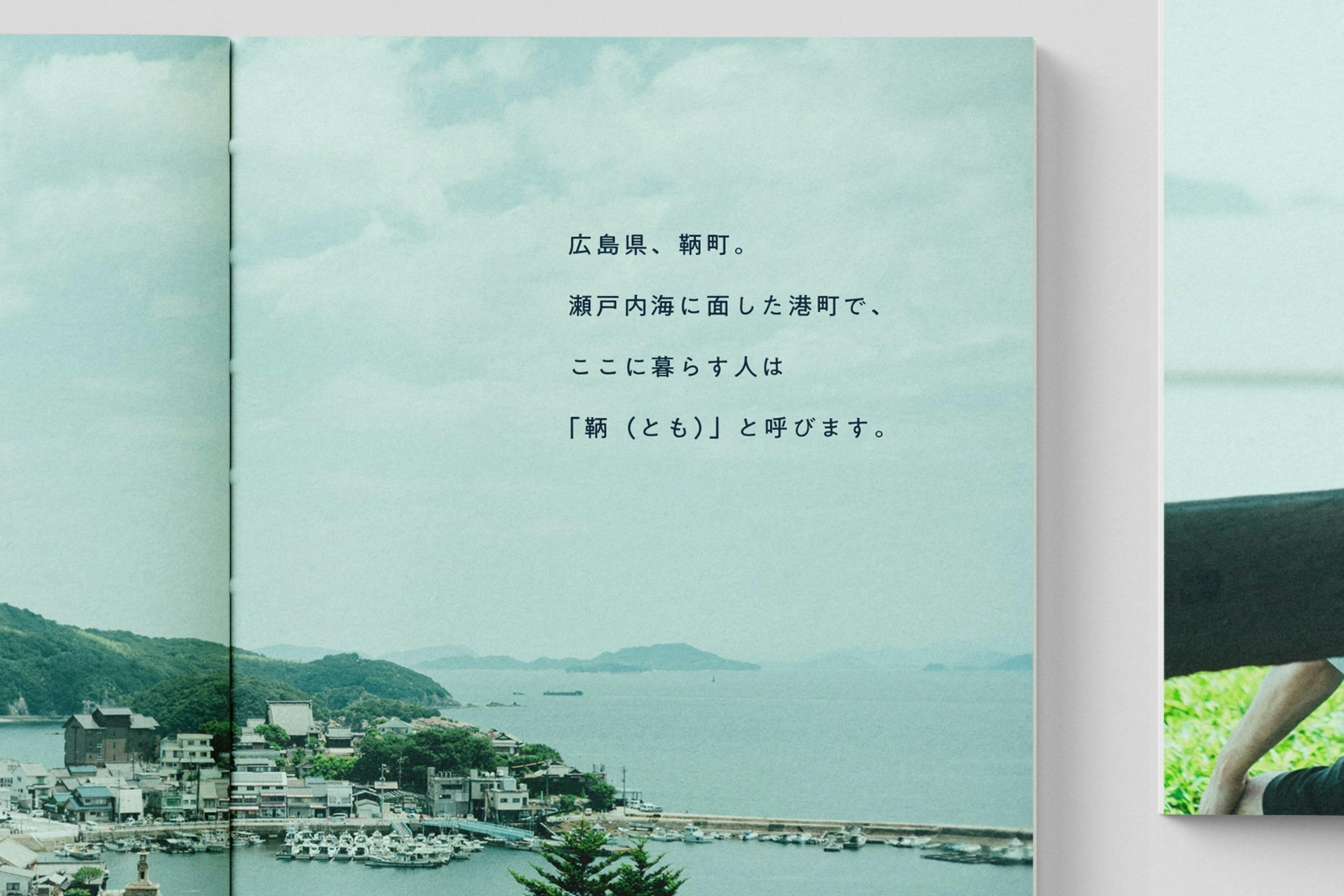

私たちが暮らす鞆の浦は、広島県福山市に位置する港町です。

人口3,300人と小さなまちですが、人のつながりや地域コミュニティが濃く残っており、重要伝統的建造物群や日本遺産にも指定されています。昔ながらのまち並みと凪の瀬戸内海を味わえて、散歩が楽しいまちだなと感じる日々です。

子どもを授かったことをきっかけに移住先を探しはじめた私たちは、青森県十和田市・宮崎県日南市・愛媛県今治市と大洲市・広島県尾道市へ足を運び、それぞれ1週間ずつ滞在して暮らしを見つめていました。

その結果たどり着いた、鞆の浦。

初対面で赤ちゃんを抱っこしてくれたり、自宅でコーヒーをご馳走してくれたりと、まちの皆さんの温かさに触れて、「まちで子育てをする」を実現できる期待を持って移住を決意しました。

実際にその直感はあたり、とても充実して暮らしています。

まちの大きなお祭り「お手火」や「チョウサイ」に参加したり、GWには漁師さんと一緒に「観光鯛網」で網を引いたり、まちのマルシェに出店したり、町外の友達と鞆の友達が混ざってご飯会をしたり。

新しい文化に触れて驚くこともありますが、まちの行事にも前向きに参加できていて、ほどよいバランスを保てていると思います。

まちのお祭りに参加している様子

まちのお祭りに参加している様子

一方、鞆の浦には福山市随一の観光地という面もあります。

年間約70万人(コロナ前は200万人)の観光客が訪れていて、週末は必ず観光客を見かけます。また、観光スポットのすぐ側には民家があるなど、観光と暮らしのエリアが混在しているのも特徴的。

そんな観光地だからこその課題を、暮らしていると感じることがあります。

ひとつは、暮らしと観光の分断です。

まちを見ていて、観光事業者と地元民はお互い他人事という認識を持っている感覚を受け取りました。

観光事業者はまちの行事に参加しない。観光客向けのお店が増えても地元民はいっさい足を運ばない。そんな場がたくさん増えていくところで、まちの暮らしの豊かさには何もつながっていない現状が見て取れました。さらに、観光の商圏に頼り切ってしまうことで、暮らしの商圏が弱くなっている現状もあります。

まちの存続の意味では、たくさんの方に訪れていただき、たくさん消費してもらうことは大切なのでしょう。しかし、それがまちで暮らす人のためになっているのか?本当にまちのためになっているのか?と、住民のひとりとして疑念を抱いたのです。

今の観光の先に、まちにとっていい未来が待っているんだっけ?

これまで鞆の浦に遊びに来てくれた友人たち(一部)

これまで鞆の浦に遊びに来てくれた友人たち(一部)

また、私たちはたくさんの友人が鞆の浦に遊びにきてくれていて、3年間で120名ぐらいの人にまちを案内してきました。私たちが案内するのは観光名所ではなく、まちで活動する人や暮らす人との交流の機会であり、ここに流れている日常のお裾分けです。

実際に体感してくれた友人たちは、みんな満足して鞆の浦を後にしています。

まち歩きで必ず連れていくお好み焼きやさん

まち歩きで必ず連れていくお好み焼きやさん

こういった体験を提供すると、ひとつひとつの体験濃度が濃くなり、ちゃんと案内しようとすると最低でも2泊3日ぐらいはほしくなります。

その一方周りを見ていると、ふらっと来た観光客は数時間の滞在で「こういう感じね」「こんなもんか」という様子で帰っていってしまう。実際に、福山市で暮らす人はあまり鞆の浦に訪れていません。「鞆の浦って何かありましたっけ?」ぐらいなテンションです。

これがふたつ目の課題、鞆の浦の魅力が伝わっていないこと。

めちゃくちゃもったいなと思っています。

瀬戸内海や歴史的なまち並みといった景観だけが鞆の浦ではない。せっかく来てくれたなら、このまちの本当の魅力にも触れていってほしい。そんな願いが湧いてきました。

このまちには、昔ながらの地域付き合いや文化が色濃く残っていて、おせっかいな人もたくさんいて、このまちのことが好きな人が大勢います。

良い意味で異様に高いシビックプライド。

それが、多くの気づきを与えてくれます。初めてこのまちに来た時、出会う人みんなが「鞆はええ(場所)じゃろ」と口を揃えて言っていたのが衝撃的でした。

ご近所さんと交流する息子

ご近所さんと交流する息子

その体験があったからこそ、私たちは今このまちにいます。

きっと、同じように深い体験があると、何度も足を運ぶようになり、関係人口となり、移住にもつながっていく人が現れるはず。観光とまちづくりは、密接に繋がっているのが現代だと考えています。

でも、現状の観光のあり方では、そこにタッチするのはかなり困難です。環境としてまだまだ必要なものが揃っていないですし、観光事業者も個々で奮闘しているため、従来の観光の形を脱することができないでいる。

そういった現状を変えられないか?

もっとまちの暮らしが豊かになる観光の形はないのか?

そんなことを考えた先にたどり着いたのが、「暮らし観光」という考え方でした。

「暮らし観光」とは何なのか?

私たちは、暮らし観光を「暮らし(地域コミュニティ)を豊かにする観光の在り方」と定義しています。

一般的な観光ですと、景観が綺麗なスポットや歴史的な建造物、エンターテイメント性溢れるアトラクションなど、目立つ場所を巡っていくことが多いかと思います。

一方、暮らし観光は一般的な観光のスタイルとは大きく異なる点があります。

それは、「まちの存在、まちにある暮らし、そこにあるコミュニティをベースに観光を捉える」という点です。あくまで、そこで暮らしている人や日常があってこその考え方なのです。

これまでの観光が押し進められた結果オーバーツーリズムが起こり、まちの暮らしに支障をきたすというニュースをよく目にしました。それは、観光が外の人である観光客を優先して物事が動いてきたという意味でもあると思います。それによって、暮らしている人から反発が起きる事態にもなっています。

それでは、まちの持続可能性はどんどん失われてしまう。

「暮らしがあってこそのまちではないのか?」鞆の浦に対しては、それをより強く感じています。

「暮らし観光と従来の観光では何が違うのか?」について整理したので、表にまとめてみました。

観光という言葉を使っていますが、表に記載している通りスタンスは「まちや地域のために」。つまり、まちづくりやコミュニティマネジメント的な姿勢です。

だからこそ、暮らし観光が目指すビジョンは「まちの暮らしが豊かになる観光のあり方を実現する」なのです。消費的な観光ではなく、共にまちを豊かにしていく共創的な観光の形を実現するものだと、私たちは考えています。

特に、鞆の浦での暮らし観光は「関わり」がキーワードになる。

鞆の浦に流れている文化、観光と暮らしが入り混じっている環境、そこに人との関わりが加わることで、消費だけでは触れられない体験に潜っていけるようになると捉えています。

まちの友人と県外の友人が混ざってご飯会。こういう景色を大切にしたい。

まちの友人と県外の友人が混ざってご飯会。こういう景色を大切にしたい。

その結果、まちの豊かさにつながる人の流れが生まれていく。具体的には、まちのファン・関係人口・移住者の流れです。

暮らし観光の考え方を整理した資料。関係編集の観点で整理

暮らし観光の考え方を整理した資料。関係編集の観点で整理

「暮らし観光」は、数年前から少しずつローカルの世界で出てきた言葉です。最初はそんなことも知らずに、自分たちの中から立ち現れてきた言葉と概念でしたが、調べてみると様々な地域で使われていました。実際に、他のまちでも同じようなコンセプトを持って活動している方々がいます。

まちにとって大切な役割を持って取り組まれていて、とてもリスペクトしています。先日それぞれのまちに初めて足を運び、「暮らし観光」について対話する機会もつくることができ、改めて「暮らし観光」の重要性を理解することができました。

1月に足を運んだ真鶴出版さん(神奈川県真鶴町)とANGLEさん(愛知県岡崎市)。

1月に足を運んだ真鶴出版さん(神奈川県真鶴町)とANGLEさん(愛知県岡崎市)。

夜遅くまでオーナーさんと暮らし観光について対話しました。

ようやく本題です。

今回のプロジェクトでは、「暮らし観光」をテーマに鞆の浦の未来を考える本をつくります。本づくりへの初めてのチャレンジ。限定1,000冊の出版を予定しています。

いわゆるまちを紹介するガイドブックになるのですが、一般的なガイドブックとは大きく異なる点があります。

ガイドブックというと、公平であろうとする姿勢やパブリックな目線を大切にしてつくられることが多いです。その点、私たちがつくっている本は、私的な目線を大切にした一冊です。私的な目線でつくるからこそ、「暮らし観光」を本の中でしっかりと立てていくことができる。

この本のコンセプトは「わたしたちの中にある、鞆の浦をひらく」。

今回の本のタイトルである「ともたち」には、鞆の浦という大きな主語ではなく、鞆の暮らしをひとりひとり丁寧にフォーカスしてあらゆる角度から鞆の浦を探ったことを示しています。

また、鞆の浦の友達を「ともたち(鞆たち)」と称して、その輪が広がっていく本になってほしいと願いを込めています。

「ともたち」のステイトメント

「ともたち」のステイトメント

普段案内しているまち歩きのような体験や、それだけでは知ることができない「まちの人」のことなどを中心に取り扱っていて、「鞆の浦の未来を考え、暮らし観光とは何なのか?」を読み進めながら考えられる内容にしています。

具体的な内容としては、メインはまちの人を紹介するインタビュー記事、その他にも私たち夫婦が書いたコラム、まちを空気が感じられる写真、「暮らし観光」を考えるコーナーなど、100P近くのボリュームを想定しています。

・私的な目線でつくること

・まちの未来の話を交わすこと

・暮らし観光を考えること

この3点を大切にして、現在も本づくりを進めています。

なぜ、本というメディアを選んだのか?

理由は大きく2つ。

1つは、鞆の浦の皆さんにも触れやすい形にしたかったから。まちには高齢者が多く、webメディアとなると大きなハードルが存在します。そういう意味でも、モノであることの意味は大きいです。この一冊は、まちの紹介本でありつつも、まちの人に対しては僕たちの自己紹介本にもなりえると思っています。3,300人の人口規模だけど、まだまだ繋がっていない人も大勢いるので、この機会にちゃんと僕たちのことや想いを届けていきたいと考えています。

もう1つは、本にすることで届けたい人に届いていくと考えたから。

webコンテンツは日々流れており、どうしても継続が求められる世界です。その世界では、きっと疲弊してしまう。ではなく、私たちの魂を込めた1冊をつくった方がきっと届けたい人に届くという仮説と、体験したことがない本づくりへの挑戦にワクワクしたことが大きな理由です。

この本を世に出した先に、「暮らし観光」を真ん中に置いた宿をつくったり、まち歩きコンテンツをつくったり、ゆくゆくは銭湯もつくりたいなと夫婦で夢を膨らませています。

あくまで目指すビジョンは、暮らし観光のパートでもお伝えした「まちの暮らしが豊かになる観光のあり方を実現する」です。

自分たちの暮らしがおもしろくなることと、まちの未来に繋がること、その重なりが「暮らし観光」なんです。

私たちのチャレンジを応援してくださる皆さまから、メッセージをいただくことができました。

近しいビジョンを描き、それぞれのまちで信念を持って取り組まれている方々から応援いただけていることが、とても嬉しく心強いです。

観光は「国の光を観る」が語源と言われています。

その中でその地域の暮らしを光と捉えて、その地域での営みや暮らしのあり方そのものがこれからの光輝くものだと信じて行動をする長田夫妻の取り組みは、同じように暮らし観光に取り組んでいる私たちにとっても大きな勇気をいただいています。

その土地らしい観光のあり方、住んでいる人、訪れる人それぞれに良い循環を生み出さんとするお二人の取り組みをこれからもずっと応援したいと思います。今回出版される本はそんな地域に根ざして交流を続ける二人の眼差しから見出される日本の観光のヒントにつながると信じています。

地域は見せ方を少し変えるだけで、面白くもつまらなくもなります。住んでいる人たちもうれしくなるような、そんな雑誌ができると良いなと思います。

雑誌をつくるということは、ものすごく楽しいことであると同時に、大変なことでもあります。決断の連続をがんばってください!

長田さん夫婦のとめどなく溢れるやりたいことが、どんなふうに実現していくのか。鞆の浦を訪れるのが楽しみです。

「暮らし観光」。2020年のコロナ禍、写真家MOTOKOさんが提唱するこの言葉と出会い、岡崎のまちを共に歩く中でその意味を体感しました。岡崎は観光地ではないけれど、都市的な便利さと自然や伝統が共存する不思議な豊かさがあります。

これは地元の暮らしに根付いた光景で、民藝の「用の美」に通じるもの。暮らし観光とは「ハレ」ではなく日常の「ケ」の美しさを見出すことです。元カメラ屋を改装したANGLEでは「暮らし感光」と名付け、五感で地域の光を感じていただくマイクロホテルを営んでいます。

同じ思想の仲間が増えていることは嬉しく、地域を消費でなく創造していく観光を共に目指していきましょう。

僕たちはもはや消費的な行動に心が踊らない。用意されたものにお金を出して得るという行為は、物質的に満たされた現代においてはむしろ自分自身を消費する振る舞いだと気づいたからだ。

「暮らし観光」は消費的な観光のあり方をアップデートする。地域から信頼された人が間に立つことによって、土の人と風の人の新たな関係性を編む。そこで得られる体験は「つながり」そのものであり、僕たちが心から求めているものなのだ。

そんな「暮らし観光」へ挑戦する、長田夫妻を応援しています!

私が長田くんと果穂ちゃんと出会ったのは、お二人が移住先を検討しながら旅をしていた時に寄ってくれた弊社が運営する宿、燧冶(ひうちや)でした。

移住を決めたと聞いた時とても嬉しかったのは、長田くんたちが「人」や「暮らし」といった町民としての視点を大事にされているのが初対面で伝わってきたからだと思います。

地元の人にはなかなか理解されない肩書きながら(笑)どっぷり溶け込み、とんでもない人脈で関係人口を増やし、まちの温度を上げていっている長田家にはリスペクトしかありません。そんな彼らがつくる本は鞆が地元の私たちにとっても出版が待ち遠しいです!

今回のリターンは、鞆の浦本「ともたち」に限らず、暮らし観光を体験できるプランや、古民家カフェ&私設図書館「鞆の浦ありそろう」やコト暮らしを活用したプランなどを準備してみました。

暮らし観光のコラボプランも必見です!

今回のプロジェクトが、コト暮らしとして初めてのクラウドファンディングになります。

これまでコミュニティを生業としてきたことをいかしつつ、これからの鞆の浦での活動も「関わり」や「つながり」を大切に一歩ずつ歩んでいきたい。そう考えて、クラウドファンディングの実施を選択しました。

特にこのプロジェクトは、僕たちにとって大きな一歩です。鞆の浦で「暮らし観光」の活動していく上で、旗揚げの意味を持つ大切な挑戦になります。

関心を寄せてくれる方々と協力して形にし、持続可能なまちのあり方について、共に模索するきっかけとできればと思っています。

また、ご支援いただいた費用は、本の制作費やリターンでかかる経費、システム利用料に当てさせていただきます。なお、実際の販売価格に応援資金やシステム利用料を上乗せしてリターン金額を設定しています。その点、ご理解いただけますと幸いです。

また、今回のプロジェクトに関するスケジュールは、下記を予定しています。楽しみに待っていてもらえると幸いです。

【スケジュール】

3月3日 クラウドファンディング開始

4月13日 クラウドファンディング終了

4月末 入稿

5月中旬 納品

5月末~6月初旬 リターン発送

そして、この本は私たちが最も信頼しているクリエイターの皆さんに協力いただき制作をしていることを、しっかりとお伝えしたいです。ここで紹介する皆さんは、鞆の浦に足を運んでくれて、この土地の魅力と暮らし観光を味わってくれています。

ライターは、阿部光平さん。

阿部さんは東京時代からの友人で、現在函館で生活をしているライター編集者です。大手企業のオウンドメディアで執筆をしたり、多くの大手メディアに関わったりなど、函館を拠点にしつつも多様な活躍をされています。また、「生活圏」という函館のまちを阿部さん目線で届ける本を制作しています。今回のプロジェクトのきっかけとなったのがこの「生活圏」です。阿部さんが書く文章は自然と惹き込まれ、じっくりと味わいたくなる姿勢を引き出してくれます。なお、今回はメインであるインタビュー部分の執筆を担当してくれています。

Xアカウント https://x.com/Fu_HEY

フォトグラファーは、土田凌さん。

婚約や結婚式など、長田夫婦の大事なタイミングで撮影をしてくれている友人です。彼の撮る写真がとても好きで。撮ってもらうたびに、何度も何度も写真を見返して、当時の想いを振り返っています。また、阿部さんの「生活圏」の写真も土田さんが撮影しています。他にも、全国様々な場所で撮り続けていて、自身でも"地域と暮らし"をテーマとした本を制作したこともある方です。そんなローカルでの関わりを大切にしている土田さんが写す鞆の浦を、本を通じて届けられることがとても嬉しく思っています。

Instagramアカウント https://www.instagram.com/ryotsuchida/

デザイン・編集は、「ここち」のみなさん。

現在運営している古民家カフェ&私設図書館「鞆の浦ありそろう」のロゴマークも、ここちの皆さんにつくってもらいました。ここちがつくるデザインは、命を吹き込んでくれるかのような感覚を与えてくれます。つくって終わりではなく、そこからも育んでいきたいという意志を強くさせてくれる魅力があるんです。高円寺の銭湯「小杉湯」や長野県諏訪市の「ReBuilding Center JAPAN」のビジュアルデザインで連携するなど、各ローカルのプロジェクトに彩りを持たせているチームです。

webサイト https://cocochi.design/

そして、本づくりのきっかけをくれた株式会社Wasei 鳥井弘文さん。

webメディア「灯台もと暮らし」を運営しており、様々なローカルに触れてきた方です。現在は、Wasei Salon というオンラインコミュニティを一緒に運営しています。いつも個人的に大切なタイミングで勇気づけをしてくれる存在で、今回も背中をグッと押してくれました。きっと鳥井さんがいなければ、本のアイデアは妄想のままになっていると思います。

Xアカウント https://x.com/hirofumi21

そんなみなさんのご協力を経て、僕たち夫婦も全力で本と向き合い、現在も制作を進めています。関わってくださっている皆さん、本当にありがとうございます。

「このまちにとって、いい未来とはなんだろう?」

「どうすれば、もっと暮らしがおもしろくなるだろう?」

暮らしながら、毎日のように考えている問いです。まだまだ答えが見えきったわけではありませんが、ここに書いた「暮らし観光」の考え方は、私たちの大切な土台となると信じています。

本プロジェクトが、長い旅路の船出みたいなものかもしれません。

きっと、これから何度も何度も壁にぶち当たると思います。

でも、それで諦めることなく、私たちがこのまちにたどり着いた意味をひとつずつ形にしていきたい。

まだまだ手探りなことが多いですが、ぜひ応援いただけると嬉しいです。

そして、ともたちの一人として鞆の浦に遊びに来てください。

その時は全力でおもてなしをします。

どうぞ、よろしくお願いします!

合同会社コト暮らし

「コミュニティを通じて、”あなたの選択“に寄り添う」をコンセプトとし、鞆の浦を拠点に活動する夫婦経営の会社です。コミュニティマネジメント事業、スクール事業、ローカル事業などを主として取り組んでいます。

webサイト https://kotogurashi.studio.site/

共同代表

長田 涼(ながた・りょう)

スポーツ大学を卒業後、ユニクロ→スポーツイベント会社→IT企業→コミュニティフリーランスを経て、2023年に夫婦で「コト暮らし」を設立し共同代表に就任。コミュニティの仕事が社会に広がる前から、コミュニティマネージャーの仕事を作り続けており、コミュニティの専門家として、数多くのコミュニティを支援している。ローカルとオンライン双方の観点から、コミュニティを実践探求している”コミュニティで生きる人“。

Xアカウント https://x.com/SsfRn

長田 果穂(ながた・かほ)

大阪府吹田市生まれ、神奈川県横浜市育ち。大学卒業後、複数社での会社員経験、個人事業主を経て、2018年よりNPO法人にてソーシャルビジネスの創業支援や企業・行政向けの研修事業などを行う。 その他、出産を機に家族で移住した鞆の浦(福山市)にて夫婦で合同会社コト暮らしを創業。運営する古民家カフェ「鞆の浦ありそろう」を拠点に、地域に新たな事業創造を構想中。

Instagramアカウント https://www.instagram.com/cahochin/

最新の活動報告

もっと見る

クラファン終了!ネクストゴール達成しました!

2025/04/14 11:46こんにちは!コト暮らしの長田です。昨日の23:59に、クラウドファンディング期間が終了となりました。最終結果は支援総額:3,018,513円達成率:150%支援者数:358人と、ギリギリでネクストゴール達成することができました!プロジェクト終了ラスト10秒ぐらいのタイミングでの達成だったで、まさに滑り込みゴールです。今回のクラウドファンディングにご支援いただいた358人のみなさん、SNSや口コミで情報拡散にご協力いただいたみなさん、毎日のようにSNSで騒いでいるのを見守ってくれていたフォロワーのみなさん、本当にありがとうございました。みなさんのおかげで、なんとか300万円の目標をクリアすることができました。ネクストゴールが達成できたので、本づくりに加えてWebサイト制作にも取り組んでまいります。本は、現在も急ピッチで執筆を進めており、4月中に入稿するスケジュールで動いています。5月中に僕らの手元に届き、5月末ごろに支援してくださったみなさんへお届けする予定です。Webサイトについては、もう少し先のスケジュールになりそうなので、また見えてきたタイミングでこの場所で共有させてください。また、本日の朝に広島県内で放送される「ひろしま満点ママ!!」という番組にて、僕らの取り組みが放送されました。そこでがっつりと、「ともたち」について触れてくださったので、広島にこの本の存在が届いてくれたことと思います。それでは、クラファンとしてはここで一区切りということになりますが、プロジェクト自体はこれからがはじまりなので、引き続き見守ってくださると嬉しいです!本が届くのも楽しみにしていてくださいね。本以外のリターンについては、後日個別でお知らせをさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いします! もっと見る

本日が最後。鞆の浦暮らし観光の文化を共に育みませんか?

2025/04/13 08:56こんにちは!コト暮らしの長田です。いよいよ、クラウドファンディング最終日に突入しました。本日の23:59で終了となります。3/3からはじまり、この40日間は各SNSで毎日のように投稿したり、知り合いのみなさんへメッセージをお送りさせていただいたり、時にはイベント開催や音声配信をしたり、散々騒がせていただきました。そんな僕を温かく見守ってくださり、応援までしてくれて本当にありがとうございます。人生に刻まれた40日間も最後の日です。僕たちという小さな存在が、鞆の浦という歴史あるまちに対してどんな影響を生み出せるのか?は正直わかりません。だけど、今僕たちが見えていること、信じていることを声に出して、文化の種を蒔くことはできるはず。この鞆で暮らす一家族として、鞆の暮らしを想う。クラファン本文にも書かせてもらいましたが、今回の本づくりは最初の一歩。はじまりです。ここから、ひとつずつを形にしていき、「暮らし観光」とは何なのか?を姿勢で示していきたいと思います。その過程を、共に楽しんでいきましょう。その結果、どんな景色が描かれていくのか?ワクワクして見守ってもらえると嬉しいです。それでは、最後の1日も応援のほどよろしくお願いします。みなさんと一緒に、お祭り騒ぎのようにワイワイと楽しみたい。鞆の浦暮らし観光の文化を共に育みませんか?ネクストゴール300万円達成するぞ!おー! もっと見る

クラファン終了まで残り1日!

2025/04/12 12:50こんにちは!コト暮らしの長田です。クラウドファンディングの活動も、本日と明日で終了です。「残り1日」と表記すると今日で終わりなのかなと思われそうですが、4/13(日)23:59が終了日時になります。現在の状況は支援総額:2,637,958円達成率:131%(ネクスト達成は150%)支援者数:311人となっております。ネクストゴール達成まで、残り362,042円です。単純計算すると1日18万円ほどのご支援をいただく必要があって、クラファンスタート時並みに勢いが必要な数字です。(1日で18万円を超える支援があった日は2日間だけ)自分を鼓舞して、悔いのない2日間を送ろうと思います。この数日間で多くの方にご支援をいただいていて、書いたブログを読んでくださっているのか、各SNSでプロジェクトページをシェアしてくれました。そこに添えられていた、僕らのプロジェクトに対して受け取った感覚・気持ちの言葉がとても沁みております。本当に嬉しい。ありがとうございます。これはよく耳にする言葉でもありますが、支援以上のものを受け取っている実感を強く持っています。感謝の気持ちと同時に、何かを背負うような感覚も湧いていて。みなさんからの言葉を受け取る度に「いい本をつくって届けていかなければ!」と身が引き締まっています。本はまさに今も執筆中で、今月中に入稿できるように文章・写真・デザインをひとつひとつ編んでいます。まさにラストスパート。いいものに仕上げていますので、ぜひ読むのを楽しみにしていてください。ということで、引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします!※SNSなどでプロジェクトページをシェアしてくれたら喜びます!僕のポスト拡散も大歓迎です!https://camp-fire.jp/projects/825452/viewhttps://x.com/SsfRn/status/1896500808184701124 もっと見る

コメント

もっと見る